Agustinismo protestante hoy

Resumen del post:

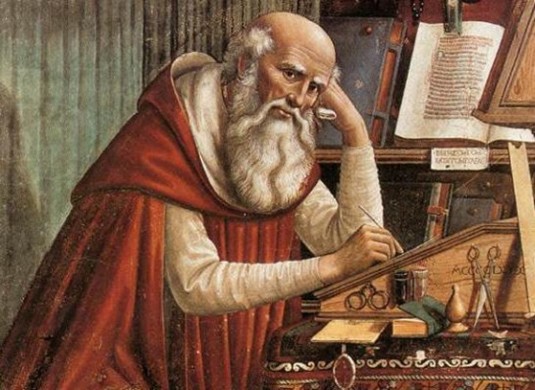

Calvino escribía "Augustinus totus noster", queriendo decir que Agustín estaba completamente de su parte; es hora de que podamos decir "Augustinus totus" en otro sentido: que podamos hundirnos en un más complejo y completo Agustín.

-

Fecha:

06 abril 2014, 10.54 PM

-

Autor:

Manfred Svensson

-

Publicado en:

Cuestiones fundamentales

-

Comentarios:

0

Agustinismo protestante hoy

Calvino escribía "Augustinus totus noster", queriendo decir que Agustín estaba completamente de su parte; es hora de que podamos decir "Augustinus totus" en otro sentido: que podamos hundirnos en un más complejo y completo Agustín.

I. Introducción

Dicen que los tiempos cambian. Pero no es así. Somos nosotros los que cambiamos, no una abstracción llamada “los tiempos”. Eso ya lo sabía el gran maestro del cristianismo occidental, Agustín de Hipona. En una prédica de alrededor del año 410 parte por recitar las cosas que dice la gente: “qué tiempos más malos”, “qué época más pesada”. Así suelen hablar también hoy en día cristianos y no cristianos. Pero Agustín rechaza decididamente las quejas y dice “vivamos bien y los tiempos serán buenos. Nosotros somos los tiempos, y como seamos nosotros, así serán los tiempos”[1]. ¿Qué tan remecida se vería nuestra manera de enfrentar la vida si tomáramos en serio este modo de formular las cosas? Quiero partir sugiriendo que estas palabras de Agustín podrían ser una corrección necesaria para dos tipos de cristianos, en apariencia muy distintos, pero ambos muy preocupados por lo que les parece ser la naturaleza única del momento actual.

El primer grupo que tengo en mente son quienes tienen una preocupación muy fuerte por el carácter malo del presente –suficientemente malo como para que muchos consideren la enfermedad del mundo como terminal. Esto es por supuesto una actitud común entre nosotros hoy, una actitud difundida en iglesias y corrientes teológicas muy distintas. Es problemática, pero no creo que sea acertada la tendencia a ponerle el nombre de “pesimismo” a su problema; tal como tampoco es “optimismo” cuando Agustín les dice “vivamos bien y los tiempos serán buenos”. Pues Agustín les daría una respuesta que difícilmente caracterizaríamos como más optimista. Cuando, por ejemplo, predica sobre Efesios 5:15-16 “redimid el tiempo, porque los días son malos” -un texto bíblico que se habría prestado para especulación sobre el carácter de su propia época- Agustín comienza el sermón afirmando que efectivamente los tiempos son malos… desde Adán[2]. Bien puede decirse que Agustín deja fuera de juego a los que deliran sobre el tiempo presente; pero los deja fuera de juego siendo más consistentemente pesimista que ellos, al menos por lo que a la extensión de los malos tiempos se refiere.

Pero Agustín, creo, también corregiría a otro grupo, más optimista, pero también muy preocupado por averiguar cuál es el espíritu de nuestro tiempo. Pienso ahora en quienes cultivan la afición por intentar describir nuestra época como “postmoderna”, que nos hablan de que estaríamos ante un “cambio de paradigma” al que la iglesia se tiene que ajustar, una época tal vez no final, pero sí totalmente nueva. Del mismo modo que al grupo anterior, Agustín respondería seguramente desde el centro del mensaje cristiano, diciendo que los únicos significativos cambios de paradigma de la historia humana son la caída y la redención. Por decirlo en palabras de John Webster, “la iglesia y la teología se ubican en el espacio entre la venida de Cristo en humildad y la venida de Cristo en gloria; es ese espacio –y no otro espacio cultural, postmoderno o del tipo que fuere- el que determina lo que la iglesia y la teología deben ser”[3]. Es en el vuelco entre esos espacios que hay una realidad nueva a la cual ajustarse. Ante eso las presuntas diferencias entre modernos y postmodernos –en la medida en que alguna vez han existido- palidecen, y se nos vuelve a abrir la mirada para lo que los hombres de todos los tiempos tenemos en común.

Pero con seguridad conviene ser aquí algo más preciso respecto de lo que intento decir. Que se intente caracterizar de un modo lo más correcto posible nuestro tiempo desde luego es encomiable: es propio de un cristiano y propio de toda persona pensante el intentar dar cuenta de su propia época, intentar entenderla, describir sus notas características, para así ver cómo servir mejor en ella. Está bien que esto se haga y que se haga bien (y es fácil hacerlo mal, por lo que ciertamente conviene tener más gente preocupada por cómo hacerlo). Pero cuando esto se transforma –y se transforma muy fácilmente- en la afirmación de que estamos entrando en una época totalmente nueva, distinta de la historia humana anterior, cuando, por decirlo así, términos como “postmoderno” y “paradigma” llegan a adquirir el rango de lenguaje escatológico, entonces conviene detenerse a reflexionar. Tal propuesta, después de todo, nos puede desequilibrar en direcciones distintas, según esta fijación con los cambios epocales venga de los que los celebran o lamentan. Convencernos de que estamos ante algo totalmente nuevo puede, en manos de unos, ser un mecanismo para bajar nuestras defensas, un modo de llevarnos a dejar ciertas posiciones no porque se haya demostrado que sean equivocadas, sino por simple “inadecuación” a una novedad, novedad que puede en realidad ser inexistente. Nos puede llevar también, en manos de otros, a concentrarnos en ciertos males que se presentan como urgentes, en síntomas de una enfermedad terminal, llevándonos a descuidar la preocupación de largo plazo por la totalidad de los problemas humanos. Las teorías sobre la historia no son algo inocente, y no debemos dejar que ellas fijen nuestra agenda en una u otra dirección.

Tengo pues dudas tanto respecto del cristianismo “postmoderno” o “emergente” como respecto de ese cristianismo que se conmociona muy fácilmente por el mal presente. Y esas dudas las veo confirmadas precisamente estudiando a Agustín y su mundo: después de todo, la época de él se parece demasiado a la nuestra como para que nos impresionemos con alguna aparente novedad. Agustín vive en una época de conmoción, de derrumbe de una unidad política estable, una época en la que muchos miran hacia atrás en busca de un pasado perdido, otros hacia delante preguntando si el fin será inminente, otros preguntando a los astrólogos sobre el futuro más cercano. Nos podemos sentir en casa con los conflictos norte-sur y oriente-occidente de dicha época, con su globalización y pluralismo. Al mismo Agustín le llegaban cartas preguntando si acaso no adoramos todos a un ser que “llamamos <dios> en todas las religiones”, aunque se aparezca en cada caso como un conjunto múltiple de dioses; y su interlocutor pagano se lo planteaba con ingeniosas paradojas, diciéndole que mediante esa multiplicidad de dioses todos adoramos una unidad última en una “discorde concordia”[4]. No hay nada nuevo bajo el sol.

En medio de eso, uno no puede sino reconocer ciertos fenómenos sociales como algo que hemos visto muy de cerca. Piénsese en el afán de carrera del joven Agustín. Esa obsesión, por cierto, venía de su familia, que había hecho más de un sacrificio para hacer de su hijo un hombre exitoso, “al servicio de los honores humanos y las falsas riquezas”[5]. Si leemos sus Confesiones con atención, nos llamará la atención la cantidad de personas que se encontraban en la misma situación que él. Casi todos los hombres de los que habla en su obra, los amigos que hace en su propia travesía espiritual, son africanos de origen, pero en alguna etapa de su ascenso profesional en Roma o Milán: su amigo Alipio le gana en llegar a Roma a estudiar derecho, buscando el camino del mundo “que sus padres tanto le habían cantado”[6]. Es tentador leer eso y pensar en los muchos evangélicos latinoamericanos que están haciendo un recorrido similar, tanto en los términos geográficos de su ida y vuelta desde el norte, como en términos de biografía espiritual; sus padres no tuvieron la fortuna de una educación muy buena, pero han tenido moderado éxito, posibilidades de pagar más estudios a sus hijos; hacen nobles esfuerzos y los estimulan a seguir estudiando para que sobresalgan. Pero quien lea las Confesiones o una buena biografía de Agustín, se irá dando cuenta de que cada uno de estos hombres –Alipio, Evodio, el mismo Agustín-, una década más tarde se encuentra de regreso en África. Y no como exitosos profesores de retórica, sino como obispos. No sabemos qué habrán pensado sus padres, pero al parecer el futuro exitoso no era como amigos del emperador en Milán, sino como amigos de Dios en África[7].

Pero hay que ser cautelosos al decir que en África estaba el futuro. Nada sabemos los hombres del futuro y de lo que realmente es ser exitoso. Tampoco en África la cosa duró mucho si se mide con criterios triviales de éxito: unas pocas generaciones después de Agustín, África ya parecía enteramente perdida para el cristianismo. Pero no fue una lisa y llana pérdida; aunque el cristianismo no duró por mucho tiempo en África, es de los escritos cristianos producidos en esa tierra que se nutrió el resto del cristianismo, no sólo en los siglos que siguieron, sino también al iniciarse la Reforma protestante[8].

Eso nos lleva la cuestión del agustinismo de la Reforma y del sentido que puede tener para los evangélicos de hoy dirigirse a Agustín. Que la Reforma es un movimiento agustiniano de punta a cabo es algo de lo que a nadie caben dudas. No se trata, por lo de más, de un hecho limitado al siglo XVI, sino que por los siglos subsiguientes bien puede decirse que algún tipo de agustinismo siguió siendo la norma: todavía en el protestantismo liberal del siglo XIX uno puede constatar que esa norma se cumple (Harnack, Troeltsch, Ritschl, todos escribieron al menos un libro sobre Agustín). Pero en el siglo XX esa entusiasta relación respecto de Agustín cambió por una que oscila entre la indiferencia, el rechazo, o la aceptación de labios. De hecho, quien se mueve en el campo de los estudios especializados sobre Agustín puede quedar con la impresión, tal vez correcta, de que el siglo XX fue el siglo del agustinismo católico-romano. Y como suele ser en todo lo demás, hoy hay de todo: tenemos diversos tipos de agustinismo liberal[9], alguna propuesta de agustinismo secular[10] y el “agustinismo crítico postmoderno”[11] con el que Milbank ha buscado caracterizar a la Ortodoxia Radical. Y ése, puede valer la pena recordar, es un movimiento anglo-católico, con un impacto todavía menor en el resto del protestantismo[12].

¿Qué queda del agustinismo protestante? ¿Cuánto debiéramos desear que quede? Queda, podría argüirse, el agustinismo de diversas tradiciones confesionalmente robustas: en las mejores revistas de la tradición reformada se sigue encontrando artículos sobre “la cautividad pelagiana de la iglesia”, y debidamente aplicados a problemas internos del propio protestantismo[13]. Pero en buena medida puede decirse que ése es un agustinismo puramente antipelagiano. Se me dirá que ése siempre fue el caso, que ése siempre fue el acento del agustinismo protestante. Puede haber sido el acento, pero no era un acento exclusivo: la Institución de Calvino abría con una reflexión sobre el sensus divinitatis muy propia del proyecto agustiniano de fe que busca comprensión. De ese agustinismo queda hoy muy poco (si bien algo) entre nosotros[14].

Es desde dicho punto que me interesa proceder aquí: un agustinismo puramente antipelagiano es por supuesto una manifestación de un cristianismo muy exclusivamente centrado en la redención. Si estamos (re)descubriendo la necesidad de atender a más que la redención, puede abrírsenos la vista a aspectos de Agustín que no han estado en el centro de nuestra consideración. Eso, por lo de más, cobra tanto mayor sentido por los paralelos que he mencionado entre nuestra época y la suya. Si nuestras épocas se parecen, ciertamente tiene sentido preguntarnos en qué controversias le parecía a un sabio de entonces que valía la pena invertir tiempo. Quiero que nos preguntemos qué puede significar ser agustiniano aquí y ahora, una vez que hemos recordado que el pelagianismo fue en realidad lo último (temporalmente hablando) que Agustín combatió.

II. Las grandes controversias

Dirijamos entonces la mirada a Agustín. Su vida es un paseo por todo el mercado religioso-filosófico de la antigüedad tardía. Una época tan pluralista y globalizada como la nuestra, con filosofías y religiones de oriente disputándose el corazón de los hombres y con un teatro muy similar a nuestros reality show. En palabras del mismo Agustín, es una época con amor al lujo y “despilfarros diarios con los que los más poderosos mantienen sujetos a los débiles”, con hombres que prefieren la vida a una casa, pero que prefieren una casa buena a una vida buena[15], con gobernantes que ante todo son “proveedores de deleites”, donde debe haber prostitutas públicas para el que no pueda financiar una privada –y donde esa es la única medida contra la pobreza[16]. Agustín pasó antes de su conversión por casi todo lo que dicho mundo ofrecía: fue “católico popular”[17] en su niñez, para pronto desdeñar el cristianismo completo como cosa de niños y mujeres; fue luego maniqueo y escéptico en su juventud; tuvo por doce años una concubina a la que abandonó para casarse –pero siendo muy larga la espera de dos años para el matrimonio, buscó otra concubina para ese período; hasta su conversión era un hombre afanado por el ascenso social –y le fue bien en dicho ascenso, llegando a trabajar en la mismísima corte imperial. Según él mismo llegó a comprender, para su conversión este afán de carrera llegó a ser un obstáculo por lo menos tan grande como su desordenada vida sexual (aunque la mayoría de lectores de las Confesiones suelen notar solo esta última dificultad)[18].

Pero aquí no me voy a centrar en esa etapa de la vida de Agustín. Lo que busco es aprender de las controversias en las que se involucró tras su conversión. ¿Con quiénes consideró Agustín que era importante discutir? La pregunta es de fácil respuesta, pues pasó casi toda su vida de cristiano escribiendo libros cuyos títulos comenzaban con un “contra”: Contra Secundino, Contra las dos cartas de los pelagianos, Contra Félix, Contra Maximiano, Contra las cartas de Petiliano, etc. En efecto, de algún modo se las arregló para estar unos trece años discutiendo con cada grupo, terminando siempre una polémica en el momento preciso como para empezar la siguiente discusión: unos trece años de libros antimaniqueos, trece antidonatistas, trece antipelagianos. Que estos grupos -maniqueos, donatistas y pelagianos- puedan ser de interés actual, es la pretensión que quiero defender a continuación.

Pero primero debemos conocerlos. Lo que Agustín se encontró al conocer a los maniqueos es a un grupo que (al menos en el norte de África) se presentaba como cristiano –que de hecho se burlaba de otros por “semicristianos”[19]-, pero que se entendían a sí mismos como representantes de un cristianismo “ilustrado”. Eran, por ejemplo, críticos del Antiguo Testamento y de lo que consideraban el antropomorfismo del mismo. Y sus críticas cayeron en tierra fértil: cuando los conoció, Agustín precisamente había tenido una mala experiencia leyendo el Génesis –y entonces llegaron ellos prometiendo que de ellos recibiría razones y no se le pediría partir por la fe[20]. El maniqueísmo es la forma más madura que tomó el gnosticismo antiguo. Como todo movimiento gnóstico prometía un cierto conocimiento. Aquello sobre lo cual prometían conocimiento era la situación existencial del hombre: cómo es que estamos mal si somos buenos. Que hayan percibido nuestra situación como algo a describir en tales términos no es extraño. Son muchas las veces, después de todo, que el ser humano siente estar dividido: se percibe a sí mismo como inclinado simultáneamente en distintas direcciones. Precisamente en la distinta explicación de esta común experiencia psicológica se puede ver la diferencia entre el cristianismo y el maniqueísmo. Tras su conversión, Agustín explicaría que efectivamente nos vemos a veces atrapados entre “dos voluntades”. Pero mientras Agustín, tras su conversión al cristianismo, explica esto como una lucha entre el hombre viejo y el hombre nuevo, entre dos tendencias de un mismo hombre –afirmando que “yo estaba sin duda presente en ambas”[21]– los maniqueos creen que esa experiencia en realidad muestra que el mal es algo distinto de nuestro “verdadero yo”, que el sentir dos tendencias dentro nuestro es un indicio de que hay en realidad “dos naturalezas”, “dos mentes”[22]. El verdadero yo, según ellos, es hijo de luz, espiritual; el mal, en cambio, viene de una materia ajena, en la cual nuestro verdadero yo está encerrado. Y esa lucha que vemos en nosotros no sería más que un reflejo de le eterna lucha entre un principio del bien y un principio del mal.

Si hay algo que es propio del maniqueísmo es esta concepción del bien y del mal, su concepción de la historia como una lucha entre dos sustancias opuestas del bien y del mal. Los cristianos desde luego reconocemos que esto moralmente es cierto: que la historia es eso, una lucha entre el bien y el mal; pero la tesis maniquea no es una tesis moral, sino metafísica: se trata de realidades buenas en guerra con realidades malas, de un principio eterno del bien en lucha con un principio eterno del mal. En contraste con eso los cristianos sostienen que no hay un principio eterno del mal, sino ángeles caídos –que el único principio eterno es el del bien. Pero esa respuesta cristiana –que el mal es una privación, algo que no existe en sí mismo, sino como parásito de la realidad- nadie la ha defendido y especificado tanto como Agustín. Como escribe en las Confesiones: “son buenas las cosas que se corrompen; si fueran el sumo bien no podrían corromperse, pero tampoco podrían corromperse si no fueran buenas en modo alguno”[23]. El mal es un desorden de cosas buenas, o un querer desordenadamente cosas buenas. En cualquier caso, al mal le queda arrebatada cualquier pretensión de ser una realidad última.

Pero pasemos a la siguiente controversia. Hacia el final de su enfrentamiento con los maniqueos, Agustín estaba ya entrando en discusión con otro grupo: los donatistas. Se trata de una discusión surgida un siglo antes de Agustín, a propósito de quienes habían cedido en las persecuciones. ¿En qué medida un “traidor” –y traditor era quien había entregado (tradere) los libros sagrados a los persecutores- podía seguir siendo no sólo parte de la Iglesia, sino un pastor que realiza actos eclesiásticos legítimos? Podríamos sintetizar el conflicto entre Agustín y los donatistas en torno a esa pregunta. Y la respuesta de los donatistas es sencilla: para ellos resultaba simplemente inconcebible la idea de que pueda haber en la Iglesia una convivencia pacífica entre los malos y los buenos. Después de todo, se entendían a sí mismos como los genuinos herederos de la iglesia de los mártires, que parecía dejar de existir con la cristianización del imperio: había que mantener el ideal de iglesia como pura, y por tanto pequeña y perseguida. Agustín, en cambio, aunque podía compartir mucho de ese ideal[24], es célebre por el modo en que sostuvo que los actos de la Iglesia seguían siendo válidos a pesar de la calidad (o falta de calidad) moral de sus miembros.

Con seguridad el texto que más frecuentemente cita Agustín a este respecto es el llamado de Cristo a no separar el trigo de la cizaña antes del final (Mt. 13). A su parecer, los donatistas, al romper la comunión con otros cristianos, estaban haciendo caso omiso de esa advertencia de Cristo, estaban adelantando el día del juicio. Agustín les recuerda cómo a cada generación en la historia de la salvación le ha tocado soportar a cierto grupo de “malos” en su seno:

Aarón tolera a la multitud que exige un ídolo, lo erige y lo adora; Moisés tolera a los miles que murmuran contra Dios y ofenden su santo nombre. David tolera a Saúl, su perseguidor. […] Todos los santos siervos y amigos de Dios tuvieron a algunos que tolerar en su pueblo; y no se apartaban de éstos en la participación de los sacramentos de aquel tiempo[25].

Sobre Cristo, les dice en otro lugar, no quieren saber nada que no esté en la Biblia; pero su imagen de la iglesia la construyen a partir de la vanidad humana[26]. Es evidente que ésta resulta una advertencia importante para un protestantismo dispuesto a dividirse ante cada posible mal que se encuentre en la propia comunión.

El mismo Agustín cometió sin duda graves errores en su lucha contra los donatistas. Sus cartas 93 y 185 constituyen el primer intento de un cristiano por fundamentar el uso de la fuerza contra otros creyentes. Hablando contra los donatistas, llegó a escribir que la época de los apóstoles y los mártires ya había pasado[27]. Tuvo que arrepentirse más adelante de esas palabras y reconocer que siempre habrá persecución, hasta el fin de la historia[28]. Pero esto no nos debe cerrar la mirada a aquellos puntos en que detecta adecuadamente los problemas de los donatistas: Agustín diagnostica en ellos típicos problemas del mundo evangélico contemporáneo: los donatistas son pocos y perseguidos, y hablan muchas veces como si eso ya fuera garantía de integridad, como si el ser pocos y perseguidos ya fuera garantía de que se está profesando toda la verdad[29]. “Lo que nosotros hacemos, eso es lo santo”[30], es el pensamiento que les enrostra Agustín. Les gusta pelear, pero no argumentar[31].

Lo que Agustín está reprochando a los donatistas es, en cierto sentido, que su actitud reactiva depende de ciertas falsas expectativas. Están esperando una perfección demasiado alta en esta vida. Pero precisamente en eso se va a concentrar toda su discusión con los pelagianos en la etapa final de su vida. Este Agustín, el antipelagiano, es por supuesto el que resulta más familiar para nosotros los protestantes. En sus Confesiones Agustín le había dicho a Dios “da lo que ordenas y ordena lo que quieras”[32], y al ser leídas las Confesiones en público esa frase había causado alarma en el monje británico Pelagio, quien creía que al cargar de ese modo todo en las manos de Dios se reducía la responsabilidad del hombre. Pelagio sin duda es distinto de los donatistas: ellos son un movimiento popular-eclesial norteafricano, heredero de la iglesia de los mártires, él es un asceta británico; en lugar de dirigir un movimiento popular, la misión de Pelagio se centra en una élite. Pero las dos son reacciones comunes en períodos de crisis, y Agustín capta bien lo que tienen en común.

Es común presentar el conflicto caracterizando a Agustín por la defensa de la gracia y a Pelagio por la defensa del libre albedrío. Cualquier comprensión razonable de estos hombres y de lo que representan pasa por abandonar esas etiquetas. También el Agustín antipelagiano dice ser un defensor de la libertad, también Pelagio dice ser un defensor de la gracia. Hay que ver qué comprensión de la gracia, con todo, es la que Pelagio y su círculo representan. Podríamos llamarla una concepción “exterior” de la gracia: Dios nos ha dado el libre albedrío, el conocimiento de la ley y el ejemplo de Cristo. ¿No es eso gracia? Pero no es con conocimiento de la ley sino con amor que nos ponemos en marcha, que salimos de nosotros mismos. De ahí la pregunta crítica de Agustín: ¿viene entonces de Dios el conocimiento, que hincha, y de nosotros, en cambio, el amor que edifica?[33] Es en esa pregunta que podemos poner la divisoria de aguas entre agustinismo y pelagianismo, porque a toda la gracia exterior afirmada por Pelagio Agustín ve la necesidad de añadir la interior: no solo el regadío, sino el hacer crecer. Debiera ser evidente que de ahí nace también un modo peculiar de mirar la libertad. Son conocidas las palabras de Agustín según las cuales “no es con la libertad que se alcanza la gracia, sino con la gracia que se alcanza la libertad”[34]. Pero no se trata solo del camino de acceso a la libertad, sino de lo que se entiende por la misma. Pero si Agustín está entendiendo la libertad como algo distinto de autonomía –de ella habla, en efecto, como “imitación perversa” de Dios[35]-, su preocupación se nos vuelve completamente contemporánea. Es hora de que dirijamos la mirada a la actualidad de todas estas controversias.

III. ¿Peleas que importan hoy?

Como los evangélicos estamos acostumbrados a enfatizar el carácter simple, sencillo, de la fe cristiana, es fácil que perdamos la capacidad para discutir con el tipo de adversarios que enfrentó Agustín. ¿No es innecesario fijar la mirada en todo esto? ¿No nos distraen estas controversias de las batallas morales que creemos son fundamentales hoy? La verdad es que las controversias actuales presuponen una comprensión muy acabada sobre lo que es la libertad, lo que es el mal, lo que es la convivencia entre quienes disienten al respecto. Podemos engañarnos profundamente si imaginamos que sin pensar al respecto podemos tocar de un modo maduro tópicos controversiales específicos.

Así, no es nada extraño que Agustín no se haya limitado a discutir con escépticos ni con paganos, que no minimizó estas controversias entre cristianos, que no predicó un “mero” cristianismo, sino que su mente pasó por el esfuerzo purificador de estas tres controversias. Digámoslo de otro modo: Agustín es un platónico cristiano, pero el platonismo cristiano no es lo específicamente agustiniano, sino lo propio de cualquier cristiano culto de su periodo; lo propio de Agustín es el platonismo cristiano que ha pasado por el filtro purificador de las tres controversias que hemos tocado. Debemos, en efecto, recordar que Agustín escribió una gran obra anti-pagana, La Ciudad de Dios, pero que la escribió tras haber pasado décadas de controversia con estas comprensiones rivales del cristianismo. Mirémoslo así: la crítica vulgar al platonismo asume que éste desprecia el mundo material, que representa una filosofía política utópica y que presume demasiado respecto de las fuerzas humanas. Sea lo que sea que se encuentre de verdadero en todo esto (y algo hay, pero solo algo, de acertado en tales críticas), lo cierto es que las tres grandes controversias doctrinales que hemos revisado pueden ser vistas como correctivos a cada uno de estos riesgos: el antimaniqueísmo vuelve a Agustín a la valoración del mundo material, el antidonatismo al reconocimiento del carácter mixto de las agrupaciones humanas, el antipelagianismo al descubrimiento de la ambivalencia de nuestro propio corazón. No es una purificación menor.

No es siempre lo mejor de la herencia agustiniana lo que ha influenciado Occidente, y ciertamente leer libros que en su título llevan un “contra” suele ser una experiencia algo desgastadora. Pero un platonismo cristiano purificado por el triple filtro de estas controversias tiene aún algo que decirnos. ¿Qué conjunto de lecciones hay entonces en estas tres controversias para nosotros? Recorrámoslas en orden inverso, partiendo por los pelagianos. Después de todo, los pelagianos afirmaban la independencia del hombre, y esa misma afirmación está en el centro de la cultura contemporánea. Al decir eso, por cierto, no me refiero solo al afán explícito por poner la autonomía personal como polo rector de nuestra vida; porque nuestro “pelagianismo secular” se encuentra igualmente representado en el exitismo y las pretensiones meritocráticas de nuestra cultura. Una parte significativa del cristianismo contemporáneo responde con una sencilla versión cristiana de lo mismo: un cristianismo triunfalista que dice ir de victoria en victoria, en el que se clama a Dios pero suponiendo que todo o mucho pende del poder del que pide, y así sucesivamente. El poder correctivo que tiene la lectura de Agustín en ese contexto es indudable.

Pero son indudables también los riesgos de que sea malentendida. Cabe la posibilidad de que solo se vea aquí la prioridad de la gracia, y no la comprensión de la libertad que se sigue de ahí; cabe, también, que la reacción ante la pretensión de autonomía conduzca a un pobre discurso paternalista. Ese tipo de deformación resulta preocupante por el modo en que pervierte precisamente la misericordia con que Agustín llega a aceptar la lucha interna que nos acompañará, a cada uno, hasta el final. La lucha entre la carne y el espíritu no es solo propia de la vida bajo la ley, como Agustín pensó en su juventud, sino también de la vida bajo la gracia. Escribiendo su Contra Juliano, Agustín nos recuerda que ni los opositores ni los elogiadores del placer pueden negar la lucha interna en que vivimos[36]. Un antipelagianismo cabal no es solo una afirmación de la primacía de la gracia o del carácter irremediablemente caído del ser humano; es también una mirada madura respecto del carácter gradual y siempre incompleto que tiene nuestra transformación en esta vida. Necesitamos un agustinismo que sea más que antipelagianismo; pero no uno que sea menos que eso.

A los donatistas, por otra parte, dan ganas de tratarlos con una nota de mayor simpatía. En mi corazón y mente no cabe mucha comprensión por maniqueos ni pelagianos, pero puedo entender a los donatistas. Pero esa sensación –que sospecho muchos evangélicos comparten- puede ser muy engañosa: los donatistas representan un cristianismo reactivo; es ese cristianismo que muchas veces diagnostica muy bien los problemas de la sociedad que lo rodea, pero que es estéril en su relación con la misma. Hay que preguntarse si realmente debieran resultarnos más simpáticos que maniqueos y pelagianos, o si no comparten más bien con los mismos algunos hondos problemas. Mientras que el pelagianismo puede ser considerado como la respuesta elitista y marcadamente ascética ante los problemas de masificación de la iglesia, el donatismo puede ser visto como una reacción popular africana y marcadamente eclesial ante el mismo desafío. Ante los riesgos de un cristianismo masificado y carente de exigencia, el donatismo respondió con el intento de una comunidad pura, carente de traidores; el pelagianismo respondió en cambio poniendo un marcado énfasis en el deber del hombre de tomar en sus manos la salvación.

Agustín reacciona contra ambos, porque ambos pretenden poder alcanzar en esta tierra un género de perfección que está reservado a la vida futura. Pero al tener presentes estos paralelos, se nos abre otra mirada a su actualidad. Pues los protestantes acostumbramos tener la mirada atenta para denunciar cualquier forma moderna de pelagianismo, pero lo hacemos muchas veces desde una posición donatista. El gran calvinista del siglo XIX, B. B. Warfield, escribió en una ocasión que la Reforma del siglo XVI era “el triunfo de la doctrina agustiniana de la gracia contra la doctrina agustiniana de la iglesia”. Así, las iglesias del presente serían, en cierto sentido, ramificaciones de un Agustín dividido contra sí mismo. Pero si ambos movimientos, pelagianos y donatistas, están emparentados del modo en que lo hemos visto aquí, entonces no es posible mantenerse bien a salvo de un de los problemas sin guardarse también del otro[37].

Tradicionalmente, se ha enfatizado la importancia del Agustín antidonatista como posición eclesiológica: los reformadores protestantes se sumaron a la tradición católica precedente en afirmar que la validez de los actos eclesiásticos no dependía de la calidad moral de los pastores, y seguramente hicieron lo correcto al seguir dicho camino. ¿Pero somos capaces de ver cómo eso importa más allá de la eclesiología, para el conjunto de nuestra visión de mundo? Si queremos pensar en la importancia de esta controversia para el agustinismo hoy, debemos verlo no sólo una tesis sobre los sacramentos: lo que está en juego es un reconocimiento del carácter moralmente mixto tanto de la Iglesia como de las restantes instituciones y esferas de la realidad. En particular, esto encuentra concreción en la concepción de la tolerancia que se sigue de una mirada como ésta. Agustín llamaba a los donatistas a tolerar, pero no estaba entendiendo eso como un simple proceso de pacificación o indiferencia ante los conflictos. Moisés, para retomar su ejemplo, montaba en cólera hacia los que murmuran contra Dios -pero los soportaba pacientemente, no los quitaba de la comunión del pueblo de Dios. “A los que es posible los corregimos, al resto los toleramos”[38]. Agustín está llamando a los donatistas expresamente a soportar, a tolerar, pero está preservando la legitimidad de que consideren y declaren malo lo que están tolerando. Con eso nos recuerda precisamente que la tolerancia es sinónima no de apertura ni de indiferencia, sino de paciencia, que es una virtud necesaria para llevar bien males que no podemos cambiar[39]. Pero vale la pena recordar que esa tolerancia se puede cultivar precisamente porque antes se afirma la bondad de todo lo creado. Es la afirmación radical de esa bondad última lo que permite un actuar diferenciado ante el mal, en lugar del simple verse abrumado por el mismo: la posición antidonatista –y a cada paso se nos debiera ir abriendo la mirada a la conexión entre estas controversias- pende de lo afirmado contra los maniqueos.

Pero la actualidad de Agustín se extiende también a puntos distintos de su reacción ante la mediocridad humana. Las posiciones de estos grupos se relacionan también con la mirada que cada uno de ellos tiene respecto de la vida intelectual del cristianismo. Los pelagianos se parecen a nuestros amigos intelectuales-seculares, los donatistas a nuestras propias deformaciones antiintelectuales. Los pelagianos denostaban a Agustín por ser un mero “disputador africano”, y él les respondía “confesamos que nuestra doctrina es del pueblo”[40]; los donatistas lo acusaban de “dialéctico” que corrompe la simpleza de la fe -a unos y otros Agustín responde “ustedes quieren pelear, no disputar”[41]. Pero su propia posición tiene su origen en la discusión con los maniqueos, donde había aprendido a partir por la fe pero buscando entender. En efecto, al mirar retrospectivamente el modo en que él mismo cayó en el maniqueísmo en su juventud, reconoce haber sido engañado por la promesa de una “mera y simple razón”. “¿A quién no iba a seducir esta promesa, sobre todo siendo un joven deseoso por conocer la verdad?”[42] No hay que ver tales palabras como una advertencia contra el uso de la razón. Contra el maniqueísmo Agustín había desarrollado una metafísica del carácter bueno de todo lo real, pero precisamente por eso en la controversia con los maniqueos la polémica adquiere de modo natural una inclinación filosófica: el mundo reconocido como bueno es un mundo que invita a ser conocido, como diría Agustín, según su “peso, número y medida”. Pero el ejercicio racional implicado en eso es una práctica de seres que se saben enfermos, y con una doble enfermedad: ignorantia et difficultas. No es solo que nuestra voluntad sea débil, ni es solo que nos falte conocimiento, sino que la doble tenaza de la ignorancia y la impotencia nos tiene atrapados. Es común hoy el reconocimiento de los prerrequisitos no cognitivos del conocimiento, el hecho de que nuestra capacidad de comprensión se ve afectada por cómo amamos, adoramos, sentimos, creemos; pero Agustín está apuntando a una especial relación de la fe con el conocimiento: al implicar recepción de conocimiento y un simultáneo sometimiento de nuestra voluntad, ella atiende a la vez a nuestra doble enfermedad, a una humanidad cuyos problemas no se reducen ni a la ignorancia por sí sola ni a la sola incapacidad o debilidad de la voluntad.

Es en controversia con los maniqueos, por tanto, que se inicia la elaboración agustiniana de las relaciones entre fe y razón. Los maniqueos, que habían partido por ofrecerle razones en lugar de fe, acaban en esa extraña especie de racionalismo mitológico que caracteriza a los maniqueos como a otros grupos gnósticos. Pero por lo mismo la respuesta agustiniana al maniqueísmo no es la simple afirmación de la primacía de la fe, sino una estrecha dependencia recíproca entre ambas. “Para creer comprende mis palabras, para comprender cree en la Palabra de Dios”, dice en un sermón[43]. El credo ut intellegam nos presenta cierta primacía de la fe, pero igualmente estructural para el proyecto agustiniano es la codependencia de fe y razón, que encontramos en su obra una y otra vez: “no todo el que piensa cree, pues algunos piensan para no creer; pero todo el que cree piensa, piensa creyendo y cree pensando”[44]. Y esto de la codependencia ciertamente vale para el modo en que Agustín ve las Escrituras: no solo es indiscutida su primacía, sino que está también fuera de toda duda para él que su contenido es igualmente accesible a simples y doctos; al mismo tiempo, con todo, no ahorra ironías respecto de los que se lanzan a ella confiando en alguna inspiración que les permita prescindir del humilde ser enseñado por otros[45].

Si bien he acentuado el vínculo entre donatistas y pelagianos, hay pues que recordar que lo que está detrás de todo eso es, en primer lugar, una posición antimaniquea. Fue la controversia con los maniqueos la que formó la mente de Agustín, la que lo dejó listo para las dos restantes controversias. Al enfrentarse a los maniqueos Agustín se inscribe en la gran tradición cristiana de lucha con corrientes gnósticas. Es ahí donde queda grabada en la estructura de su mente la bondad de la creación, la necesidad de partir por la fe pero buscar la comprensión, la necesidad de comprender el radical abismo entre Creador y criaturas, la comprensión de la ambivalencia de todo lo que ocurre en la historia secular. En un tiempo como el nuestro, en que los movimientos gnósticos están lejos de haber desaparecido, es vital reapropiarnos de esta mentalidad[46].

No hay una realidad que es mala, sino un mal que es falta de realidad; pero esa falta de realidad es moralmente muy real, por lo que estamos ante cualquier cosa menos una minimización del mal. La importancia práctica de esta concepción del mal se hace evidente de inmediato: si el mal no es una cosa, una realidad, un grupo, una parte de la realidad, no se lo puede destruir. Lo que hay que hacer no es destruir el mal, sino reordenar nuestra voluntad. Pero eso es precisamente convertirse. Ser antimaniqueo es tener no sólo una experiencia de conversión, no es simplemente haber salido, como salió Agustín, de una secta; es tener una visión de mundo centrada en la conversión: en la necesidad no de destruir el mal, sino de redimir el bien que está mal. Tal vez llegue el día en que estemos en condiciones de hablar al mundo presente como Agustín a los maniqueos: “me sumo a ustedes en el lamento por todo lo que está mal, súmense ustedes a nosotros en el agradecimiento por los bienes en que está el mal”[47].

Las tres controversias en que nos hemos detenido bien pueden ser leídas a la luz de creación-caída-redención como motivos articuladores de la visión cristiana de mundo; cada una de las controversias responde en cierto sentido a una crisis en torno a la comprensión de uno de esos tres aspectos. Según suele decirse, la amplitud de nuestra comprensión de la redención depende de la amplitud de nuestra comprensión de la creación; bien puede entenderse así la pobreza de un agustinismo puramente antipelagiano, que lamentablemente es la mayor parte del agustinismo protestante hoy vivo. Quien conozca algo de la literatura del siglo XVI sabe que la Reforma fue no solo un movimiento antipelagiano, sino también atento a los brotes maniqueos y donatistas; pero los énfasis que nos dejó en herencia nos han dado un agustinismo truncado. Calvino escribía Augustinus totus noster, queriendo decir que Agustín estaba completamente de su parte; es hora de que podamos decir Augustinus totus en otro sentido: que podamos hundirnos en un más complejo y completo Agustín. El servicio que eso puede rendir al cristianismo contemporáneo no va a ser inmediato; pero quien siga buscando soluciones inmediatas ciertamente está lejos de entender la inmensidad de los problemas en que estamos.

[1] Sermón 80, 8.

[2] Sermón 167, 1. Véase también el sermón 296, 11. De todos los textos de Agustín el más enfático al respecto es el sermón 346c, 1-2.

[3] John Webster, “Human Identity in a Postmodern Age” en Angus Morrison (ed.) Tolerance and Truth Rutherford House, Edinburgo, 2007. pág. 78.

[4] Carta 16, 4.

[5] Confesiones I, 9, 14.

[6] Confesiones VI, 8, 13.

[7] La contraposición entre las dos amistades se encuentra en Confesiones VIII, 6, 15.

[8] Al respecto véase Oden, Thomas. How Africa Shaped the Christian Mind IVP, 2008.

[9] Como mejor exponente de esta posición véase Eric Gregory, Politics and the Order of Love, Chicago University Press, Chicago, 2010.

[10] Joanna Vecchiarelli, “Hannah Arendt’s Secular Augustinianism” en Augustinian Studies 30, 2, 1999.

[11] John Milbank, “Postmodern Critical Augustinianism: a Short Summa in Forty Two Responses to Unasked Questions” en Modern Theology 7, 3, 1991.

[12] Pero véase James, K. A. Smith (ed.), Radical Orthodoxy and the Reformed Tradition: Creation, Covenant, and Participation Baker, Grand Rapids, 2005.

[13] “The Pelagian Captivity of the Church” es un título, en efecto, de R. C. Sproul en Modern Reformation10, 3, 2001.

[14] Que algo queda puede verse, por ejemplo, en algunos programáticos textos de Alvin Plantinga. Véase, por ejemplo, su “Augustinian Christian Philosophy” en Gareth Matthews (ed.) The Augustinian Tradition University of California Press, Los Angeles, 1999.

[15] Sermón 16, 2.

[16] Para un análisis como éste véase sobre todo Ciudad de Dios II, 20.

[17] Véase el revelador pasaje de Confesiones I, 11, 17.

[18] Los libros sobre su adolescencia destacan por el énfasis puesto en su sexualidad, pero las Confesiones abren en realidad con tres libros en que predomina la búsqueda de ascenso social y el orgullo intelectual –el desenlace del libro VIII es claramente organizado como resolución a esa doble tenaza que lo tiene atrapado.

[19] Contra Fausto I, 3.

[20] Confesiones III, 5, 9- 6, 10.

[21] Confesiones VIII, 5, 11.

[22] Confesiones VIII, 10, 22.

[23] Confesiones VII, 11, 17.

[24] De eso dan testimonio sobre todo sus diversos sermones sobre los mártires.

[25] Carta 43, 8, 23.

[26] Sobre la corrección de los donatistas 1, 2.

[27] Carta 93, 3, 9.

[28] Ciudad de Dios 18, 52.

[29] Carta 93, 7, 22.

[30] Carta 93, 4, 14.

[31] Contra las cartas de Petiliano II, 60, 136.

[32] Confesiones X, 29, 40.

[33] Sobre la gracia y el libre albedrío 19, 40.

[34] Sobre la Corrección y la Gracia 8, 17.

[35] Véase el análisis del mismo fenómeno en Confesiones II, 6, 13 y Enarrationes in Psalmos 70, II, 6.

[36] Contra Juliano II, 3, 6.

[37] Respecto de la mutua implicación de estas controversias puede verse Pelikan, Jaroslav. “An Augustinian Dilemma: Augustine’s Doctrine of Grace versus Augustine’s Doctrine of the Church?” en Augustinian Studies (Villanova University) 18, 1987, pp. 1-29.

[38] Carta 93, 9, 34

[39] Para una aplicación de esta comprensión de la tolerancia a la situación contemporánea véase mi ensayo “¿Una disposición pasajera? Hacia una concepción robusta de mera tolerancia” en Una disposición pasajera Ediciones UDP, 2013.

[40] Obra Inconclusa contra Juliano II, 2. Cfr. también I, 33.

[41] Contra las Cartas de Petiliano II, 60, 136.

[42] Sobre la utilidad de Creer 1, 2.

[43] s. 46, 3.

[44] Sobre la predestinación de los santos, 5.

[45] Para el igual acceso de simples y doctos véase Sobre la doctrina cristiana II, 9, 14; para la ironía respecto de la lectura puramente inspirada véase el prólogo de la misma obra.

[46] Para una introducción al renacer del pensamiento gnóstico véase Eric Voegelin, Nueva Ciencia de la Política Katz, Buenos Aires, 2006.

[47] Contra la epístola del fundamento 30, 33.

Dejar un comentario:

Ver comentarios